Блокадные записи школьницы

Эти дневниковые записи принадлежат ленинградской школьнице Сашеньке Семеновой-Тян-Шанской, представительнице удивительной семьи, щедро проявившей себя во славу России на различных поприщах – не только научном, государственном, художественном, но и героическом.

21 июня 1941 года, когда сделана первая запись, автору было всего десять лет. 900 блокадных дней провела она вместе с сестрой Мариной, родителями и другими членами большой семьи в блокадном Ленинграде. Не все они выжили. 4 декабря 1943 г. тринадцатилетняя школьница Саша Семенова-Тян Шанская была награждена медалью «За оборону Ленинграда».

Александра Владимировна Семенова Тян-Шанская – правнучка замечательного русского путешественника, географа, ученого-статистика, государственного деятеля П. П. Семенова-Тян-Шанского. Потомство Петра Петровича было многочисленно – шестеро сыновей и дочь. Все они составили гордость отечественной науки, унаследовали у великого отца широту его интересов и прочный фундамент знаний. Один из сыновей Вениамин Петрович (дедушка Саши), профессор Петербургского университета, был выдающимся учёным, географом, умер в 1942 году от голода. Отец Саши Владимир Вениаминович – известный учёный, заведующий кафедрой теории корабля Кораблестроительного института.

После окончания школы в 1949 г., поддерживая традиции семьи, Саша Семенова поступает на географический факультет университета. Но в дальнейшем следует по стопам своего отца, доктора технических наук, занимается теорией корабля, защищает диссертацию и преподает в ЛВИМУ им. адмирала С. О. Макарова.

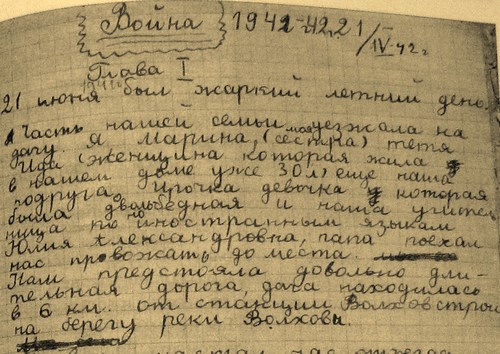

Так начиналась война

21 июня 1941 года был жаркий летний день. Часть нашей семьи уезжала на дачу. Я, Марина (моя сестра), тётя Ида (женщина, которая жила в нашем доме уже 30 лет), подруга Ирочка, наша учительница иностранных языков Юлия Александровна и папа поехали нас провожать до места.

Предстояла довольно длительная дорога, дача находилась в 6 километрах от станции Волховстрой, на берегу реки Волхов.

Приехали, разместились в доме, вечером стали укладываться спать. Я долго ворочалась, отгоняя комаров, так и пролежала до начала первого; наконец глаза мои сомкнулись, и я заснула.

Утро 22 июня… Оно врезалось навсегда мне в память. Я помню его почти точно.

Все мы проснулись, у Марины и Иры были распухшие глаза от комариных укусов, я тоже была вся красная, щеки, лоб, нос – всё чесалось. Я быстро вскочила, помылась, оделась; к тому времени уже встали все, мы позавтракали и вышли к речке.

Было чудесное солнечное утро! Папа и Ю. А. решили сходить на станцию и посмотреть, что там есть. Посидев и побегав на речке, мы побежали домой, я села на кровать и стала что-то смотреть, тётя Ида вошла в соседнюю комнату и полунасмешливо сказала:

– Девочки, хозяйка говорит, будто началась война с немцами!

– Какие глупости, – засмеялись мы, – не может быть!

Мы вышли на дорогу посмотреть, не идут ли папа и Ю. А. Они как раз шли. Я побежала к ним навстречу и сказала:

– Какие глупые наши хозяева, говорят, что война с немцами!

Но папа был уже мрачный.

– Нет, – сказал он, – мы это тоже слышали на станции, это не глупости!

Но мы всё-таки не поверили, а настроение у взрослых испортилось.

Настало время обеда, мы все сели за стол и стали есть суп. До этого радио всё время молчало, но как только мы сели обедать и съели суп, то передали, что сейчас будет речь Молотова.

Мы все вскочили с мест и пошли поближе к радио.

«Граждане и гражданки Советского Союза», – медленно начал Молотов.

– Плохое начало, – сказала Ю. А.

А дальше уже пошло о том, что враг-немец напал на Советский Союз.

Я больше не слушала, Ирочка сразу побледнела, Ю. А. молча, бледная, опустив глаза, подошла и села на свое место, папа стал ещё мрачнее, тётя Ида всплеснула руками и довольно тихо сказала:

– Что же теперь делать?!

Только я и Марина остались такие, как были.

– Ну и что же, война так война, – говорили мы.

Километрах в пяти от нас жил мамин двоюродный брат с женой и дочерью Татой. Папа не знал, что делать, сходить к ним посоветоваться или просто ехать в город, но, в конце концов, решил не задерживаться и прямо ехать в Ленинград.

Папа уехал, а мы вышли на дорогу играть в мячик.

Как дедушку приняли за шпиона

19 июля мы вернулись домой. Когда приехали на наш Васильевский остров, то я вообще еле шла, и к тому же папа нас всё время торопил, чтобы дома застать маму, т. к. было уже начало девятого, а мама уходила на службу к девяти.

Мы думали, что мама уже ушла, но когда мы позвонили на парадной лестнице, то она сама открыла нам дверь. Радость наша была велика, мама тоже была очень рада, но было уже без двадцати минут девять, и она вскоре ушла.

Пришла Ольга Николаевна за Ирочкой, и они, немного посидев, тоже ушли.

В тот день выдавали продуктовые и промтоварные карточки. Рабочим было 800 г хлеба, служащим – 600 г, иждивенцам – 400 г и детям – 400 г. Марина должна была уже получать иждивенческую карточку, т. к. детские давали до 12 лет, а ей было уже 13.

Ольга Николаевна показала нам карточки; мы страшно удивились и ничего не поняли:

– Какие-то талоны, номера?

Когда Ирочка ушла, пришла Ляля, она уже встала, узнав, что мы вернулись. Мы сразу начали рассказывать про дачу и про дорогу, Ляля – про воздушные тревоги.

Явился и Алёша (брат Ляли), и беседа стала ещё оживленнее. Ляля и Алёша рассказали о том, как дедушку приняли за шпиона.

Дедушка вышел прогуляться; он был одет в фуражку, и Ульяна успела выгладить ему летний пиджак, к тому же дедушка ходил обычно с палочкой и из-за этого всего выходил немного подозрительный вид.

Милиционер, приметив дедушку, сразу подошёл к нему и сказал:

– Гражданин, ваши документы!

Дедушка предъявил паспорт.

– А куда вы идёте? – продолжал допрашивать милиционер. Дедушка ответил, что гуляет.

В то время в Ленинграде все были помешаны на шпионах.

– Ах, как мне не хочется эвакуироваться, – сказал Алёша. А они должны были уехать со дня на день. Им вовсе не хотелось ехать, но служба тёти Люси (их матери) уезжала.

– А мне бы очень хотелось ехать, хоть что-нибудь новое, новый город, – сказала я, отложив игрушки.

Вдруг раздались какие-то протяжные гудки, это была тревога!

Мы побросали кукол, Алёша и Ляля надели противогазы и побежали на лестницу, т. к. были какими-то связистами. Марина побежала за ними. Тётя Ида ушла куда-то, я поскакала по коридору на кухню, на лестницу и к ним.

Тревога кончилась совсем благополучно и скоро, без всякой стрельбы.

Немного попозже вдруг звонит телефон, тётя Люся подходит, и ей говорят, что сегодня вечером они уезжают. Тётя Люся очень взволновалась.

Алёша и Ляля пошли позавтракать, мы пошли тоже в столовую. Вдруг открывается дверь, входит тётя Люся и с возмущением говорит, обращаясь к дедушке:

– Что за глупости! Ведь подумайте, Вениамин Петрович, опять мне звонят и говорят, что отъезд отложен!

Я была очень рада, Алёша и Ляля тоже.

Мама пришла домой в девять часов. Я уже лежала в кровати, и Марина тоже ложилась, Мама посидела у нас, но скоро ушла. Mы потушили свет и сейчас же уснули.

Тётя Люся уезжает

На следующий день Марина утром пошла с тётей Люсей и с Лялей, помочь им купить по карточкам и так продукты.

Когда они получили всё по карточкам, то этого было недостаточно, и они решили купить ещё чего-нибудь коммерческого. Коммерческие цены были ужасающие, чуть ли не в два раза больше, чем раньше.

Мама пришла и пять часов, а после прихода мамы пришёл её брат, дядя Леня – муж тёти Ники; он был очень грустный, потому что служба его тоже уезжала.

В этот вечер к нам пришло много гостей: пришёл мамин дядя – дедушка Дима (Дмитрий Леонидович Тагеев) и пришли дядя и тётя Таты Каменской – Вера Григорьевна и Вадим Львович.

Но вот тётя Люся пришла прощаться.

Дядя Рома (её муж) оставался в Ленинграде, ему не хотелось бросать работу. Они решили так, что дядя Рома приедет попозже к ним зимой или осенью. Татьяна Фёдоровна (вдова, мать тёти Люси) сама ещё не знала, ехать ей или оставаться; это зависело от того, понравится ей эшелон или нет.

Итак, тётя Люси пришла прощаться, она подошла к дедушке и сказала:

– До свидания, Вениамин Петрович.

И сразу расплакалась.

Потом стала прощаться со всеми. Мама сказала, чтобы тётя Люся не волновалась и не беспокоилась, тётя Ида сама прослезилась, Ляли и Алёша были грустные.

Перед уходом из комнаты тётя Люся, вся в слезах, остановилась перед портретом своего отца, который висел на стене, так некоторое время смотрела на него, как бы прощаясь с ним, и потом они ушли, а папа и дядя Рома провожали их до вокзала. Мама и все, кто к нам пришёл, разговаривали, конечно, о политике до самого позднего вечера.

Забыла сказать, что мама, прощаясь с Алешей, сказала ему.

– Ну, Алексей, наверное, мы тебя увидим в следующий раз уже с бородой и с усами.

Звонок артисту

Несмотря на частые тревоги и очень плохие дела на фронте, жизнь наша не была скучна; к нам почти каждый день приходила Маринина подруга по школе рыженькая Эля; она была очень веселая, комическая и забавная девочка. Мы купили куклу. Эля шила нам для куклы, а потом, посидев спокойно, мы начинали бегать, играть в прятки и в пятнашки по нашим большим комнатам и по коридору. Дедушка даже сердился.

Мы много гуляли и удирали в запрещённые места: тётя Ида нам позволяла гулять только в Соловьевском или Академическом садах, а мы уходили на набережную к маякам, качались на цепях бегали на гранитной ограде.

Но однажды мы выдумали одно очень интересное для нас времяпрепровождение. В то время мы вообще очень увлекались театром и артистами, и для того, чтобы хотя бы услышать голос артистов, мы выискивали их телефоны в телефонной книжке и звонили им; например, я звонила певцу Павлу Захаровичу Андрееву. Подходит какая-то старая дама, а я говорю:

– Можно позвать Захара Павловича?

Дама отвечает, что такого у них нет, а вот Павла Захаровича она позвать может, а я еле отвечаю от смеха:

– Нет, такого мне не надо!

Так звонили мы многим артистам. Тётя Ида услыхала это, рассказала маме и папе, а они строго-настрого запретили нам шутить с телефоном оттого, что уже у многих телефоны были выключены.

Теперь у мамы не было свободных дней, и даже в воскресенье она уезжала, но возвращалась немного раньше. По воскресеньям к нам почти всегда приходили какие-нибудь родственники или знакомые, а чаще всего дедушкин брат – дедушка Изя (Измаил Петрович), иногда приходил брат бабушки дядя Сережа (Сергей Владимирович Ламанский), и приходили Вова и Оля, племянники бабушки; Оле было 19 лет, а Вове – 15. Мать их – тётя Настя приходила редко, т. к. была или больна, или занята.

Когда дедушка Изя встречался у нас с дядей Сережей, то всегда поднимался страшный спор о политике, причём дедушка был всегда на стороне дедушки Изи, т. к. они были оптимисты, а мама была на стороне дяди Сережи, т. к. они были пессимисты, а папа был между этими двумя чертами характера.

Кончилось лето, наступил сентябрь, а вместе с ним осень и всякие неприятности для Ленинграда.

Из города постепенно уезжали учреждения и вообще многие люди, а в особенности с детьми старались выехать.

Ленинград был окружён, немцы были совсем близко. Ходили слухи, что Ленинград возьмут. Мама была тоже не прочь уехать, но папа и дедушка и слышать ничего об этом не хотели, и мы остались.

Теперь тревоги были гораздо чаще, а иногда случалось, что было и по десять – двенадцать тревог в день. Немцы налетали на Ленинград множеством самолетов, но наши всё не пропускали.

А 8 сентября они всё-таки прорвались. Мы сидели и шили кукле. Загудела тревога. Мы продолжали спокойно шить. Вдруг раздались какие-то грохотания; всё ближе и ближе; это стреляли зенитки. И вот стали стрелять совсем близко, за несколько домов от нас, где на крыше стояла зенитка, и она здорово грохотала.

Мы как сумасшедшие выскочили из комнаты, тётя Ида заставила нас идти в ванную, т. к. там не было окон.

Время от времени раздавались далёкие раскаты и грохот бомб, но на Васильевском острове не упала ни одна бомба.

Тревога длилась очень долго, стреляли то близко, то далеко, строчили пулеметы.

Когда стали стрелять немного тише, мы вышли в комнаты и сразу повисли на окнах. Тётя Ида боялась, волновалась и гнала нас с подоконников; между прочим, мы заметили какое-то странное облако, которое с каждой минутой все росло и росло.

Мы решили, что это дым, что где-то пожар. Сперва дедушка, тётя Ида и Эля не верили этому, но когда облако вдали почернело и когда стало видно зарево, мы окончательно поняли, что где-то большой пожар. После тревоги тётя Эля сразу убежала домой.

Пришли мама и папа и сказали, что это горят Бадаевские склады, склады сахара. Мы пошли посмотреть на зарево, мама устала, и мы дошли только до Большого проспекта и вернулись назад. Когда же мы ложились спать, то опять загудела тревога; мама велела нам подождать и не ложиться, и мы остались в своих халатах.

В эту тревогу было гораздо страшнее, чем днём. Зенитки грохотали, пулеметы строчили, бомбы падали ближе.

Тревога закончилась часов в 12 ночи. Сперва стала затихать стрельба, потом совсем затихла, а через некоторое время дали отбой, и мы легли спать не раздеваясь.

Я проснулась в 6 часов утра от телефонного звонка, тётя Ида накинула халат и туфли и подошла к телефону. По телефону вызывали маму. Мама выскочила из кровати и помчалась прямо босиком к телефону, и мы услышали, как мама довольно взволнованным голосом сказала:

– Хорошо, я сейчас еду!

Оказалось, что маму вызывали на службу, и что в клинике случилась большая неприятность.

Какая неприятность, маме не сказали, и поэтому мы все взволновались. Мама оделась в один миг и, почти ничего не поев, убежала.

В этот день пришла к нам Ирочка, Эля не пришла, наверное, боялась.

Мы сидели на окне, была тревога. Вдруг стали стрелять, я взглянула на небо, и мы в первый раз увидели немецкий самолет. Он летел очень высоко, не слышно было даже шума мотора, он казался маленьким, беленьким крестиком, а за ним по всему небу тянулась, как хвост, белая полоса. Для чего он делал эту полосу, мы не знали.

Потом стали стрелять сильнее, и мы отошли от окна и пошли в ванную стирать кукольное белье.

Эта тревога была не длинная.

Вечером в 9 часов снова загудела тревога, и поэтому Ирочка решила остаться у нас ночевать.

Посидев немного в коридорчике, я и Марина выбежали для того, чтобы что-то взять в нашей комнате, но в это время как раз раздался свист и потом довольно близкий грохот, даже пол дрогнул под нашими ногами, но мы ни капельки не боялись, и даже наоборот, нам было приятно, что мы услышали свист бомбы, а другие его не слышали.

Тревога, как всегда, кончилась поздно, в этот раз несколько раз трясся пол, и страшно грохотали зенитки и пулеметы.

Мама решила, что мы впредь будем ходить во время вечерних тревог в бомбоубежище Гидрологического института, который находился напротив нашего дома.

Мама сегодня была страшно мрачная и расстроенная. Неприятность в клинике заключалась в том, что в клинику попала большая бомба, убило шесть раненых и семью одной санитарки; довольно большая часть здания была совершенно разрушена, начальника клиники – Бориса Семеновича Дойникова – отбросило воздушной волной и здорово ушибло.

Из-за всего этого мама была напугана и решила, что обязательно надо уходить в убежище.

На следующий вечер мы собрались и, как только загудела сирена, мы быстро оделись и пошли в Гидрологический.

Папа и Ульяна пошли на чердак для того, чтобы защищать наш дом от зажигательных бомб, а мы с мамой и дедушкой ушли в убежище, а тётя Ида и Елена Денисовна (наша портниха, которая жила у нас, 80-летняя старушка) не хотели идти в бомбоубежище и остались дома.

Было совсем темно на улице, только по нему сновали прожектора, мы всё время спотыкались и падали, но, наконец, вошли в Гидрологический, опустились вниз по лесенке и вошли сперва в очень маленькую, душную комнату. Во всем убежище было, наверное, комнаты четыре, все страшно душные и тесные; там было много детей, они плакали, кричали и большинство людей, которые приходили туда, оставались там ночевать и приготовляли себе кровати на стульях или прямо на полу.

Мы попросили подвинуться и сели кое-как. К счастью, эта тревога была не очень длинная, и мы скоро вернулись домой, попили чай и улеглись.

Наступали голод и холод

Ходили мы в бомбоубежище Гидрологического института недолго; вскоре сказали, что мы с 3-й линии, а Гидрология находилась напротив нас на 2-й линии, и нам запретили туда ходить.

Тогда мы выбрали себе другое бомбоубежище на нашей же линии, но не очень близко, за несколько домов.

Это бомбоубежище было гораздо надёжнее, чем первое, тут весь потолок был в маленьких сводах, но зато здесь было страшно холодно и до того сыро, что без галош идти туда было нельзя, весь каменный пол был в воде, а в углах вода была даже по щиколотку. Таким образом, мы там просиживали всю тревогу до конца, поджав под себя ноги, туда приходило не очень много народу. Ещё кроме нас также аккуратно приходила туда одна художница, Капитолина Васильевна, со своей дочкой Таней и иногда с мужем Аполлоном Николаевичем. Они оставались там ночевать, и поэтому Таня почти всегда спала, когда мы приходили.

Тревоги теперь были ежедневно, но на Васильевском острове бомб падало мало, все больше бомбили те районы, в которых были вокзалы или госпиталя. Таким образом, прошёл сентябрь, и с каждым днём становилось все холоднее и труднее жить ленинградцам.

Постепенно в городе наступал голод, коммерческих магазинов больше не было, а по карточкам выдавали очень мало продуктов.

На квартирах было холодно, дров не было. Свет горел тоже не все время.

В школах дети ещё не учились, несмотря на позднюю осень.

В нашей квартире было очень холодно. Мы закрыли три комнаты. Мама и папа спали в одной комнате с нами. Теперь к нам переселился жить дедушка Дима, потому что вокруг их дома всё время бросали бомбы, а дедушка Дима очень этого боялся. Я, Марина, мама и дедушка всегда не хотели идти в бомбоубежище, но папа волновался, когда мы не хотели, и поэтому нам приходилось ходить.

Дядя Рома собирался; он каждый день уходил, говоря, что уедет, но каждый раз возвращался.

Однажды, когда мы завтракали, дядя Рома пришёл и сказал, что в этот раз он уже точно уедет.

Когда он прощался с тётей Идой, то она заплакала и сказала:

– Рома, я. наверное, тебя уже больше не увижу!

Дядя Рома успокаивал ее, говоря, что они ещё встретятся, но у тёти Иды, наверное, было предчувствие…

Дедушка очень спокойно простился с дядей Ромой. Дедушка был очень выдержанный человек и поэтому никогда не плакал. Татьяна Федоровна ехать опять не хотела, и дядя Рома просил у мамы и папы не оставить её и иногда помогать.

Hа этот раз дядя Рома больше не возвращался.

Пришёл черед и Васильевского острова. Несмотря на слухи, которые говорили, что наш район не будут бомбить, в один прекрасные вечер бомбы грохнулись прямо в Элин дом.

В этот вечер папа как раз дежурил, и поэтому мы не пошли в убежище и даже дедушка Дима остался дома. Мы все сидели за столом. Дедушка читал вслух свои воспоминания, мама раскладывала пасьянс, я помогала ей, Марина раскрашивала книгу, тётя Ида вязала мне гамаши.

Вдруг раздался какой-то шум над нашими головами (как будто бы шина по песку), а затем страшный грохот, где-то близко-близко.

Так как я сидела, прислонившись к стене, то почувствовала, как она заколыхалась, окна во всех комнатах раскрылись настежь, а на кухне даже вылетело стекло. После этого взрыва мы стали больше бояться бомбежек и ходить в бомбоубежище аккуратнее.

Ответ один – голод

Наступил конец ноября. В городе уже совсем воцарился голод. За квасом или газированной водой – огромные очереди. Мы с Мариной тоже иногда стояли, но получали не всегда. Мама уходила на службу, и возникли слухи, что её скоро мобилизуют.

Несмотря на позднюю осень школы ещё не работали. В конце ноября они открылись. Я должна была учиться в четвертом классе. Наш класс проводил занятия в бомбоубежище какого-то домохозяйства на Большом проспекте во вторую смену. Школы были открыты только для старших учеников. Марина, которая должна была учиться в шестом классе, ходила в саму школу.

А дома становилось все труднее и труднее жить. Электричества не было, холод, голод, темнота – все это было ужасно. Но, конечно, это было не только на нашей квартире; во всех домах и у всех ленинградцев постепенно становилось всё меньше и меньше еды, топлива и сил.

A как быстро менялись лица и характеры людей! Сперва худели, худели, а потом начались отёки. Часто после вечернего чая, когда я вытирала тёте Иде посуду, она спрашивала:

– Сашенька, посмотри, лицо у меня, не отекло ли?

Я отвечала:

– Нет, – хотя ясно видела, что щеки как-то обвисли, а это есть отёк.

А характер? Все становились раздражительными, сердитыми. На себе мы этого не замечали, а зато на других ясно видно. Почему тётя Ида такая раздражительная? Почему дедушка Дима такой злой и сердитый? И на все был один ответ – потому что голод, всем хочется есть!

Мама становится военной

Один раз часа в четыре вдруг звонок – пришла мама.

– Что такое? Что случилось? – подумала сразу я, – почему так рано мама пришла домой?!

Выбегаю, а мама быстро говорит тёте Иде:

– Дайте мне кусочек хлеба, и я ухожу!

– Куда?

– Академия уезжает, эвакуируется, – пояснила мама.

Пришёл какой-то мамин военный врач, Манулкин, и принес свои некоторые вещи, он попросил, чтобы мама взяла их к себе на хранение. И вот они ушли, а вечером, когда мама, уставшая, вернулась домой, то рассказала все более ясно. Академия уехала в Самарканд. Маме предлагали стать начальником отделения. Она отказалась, и начальником будет, наверное, другая врачиха, тоже оставшаяся в отделении – Е. П. Родионова. Мама будет военная и будет на казарменном положении. А это значит – не будет приходить домой. Ужасно!

Мама успокоила – раз в четыре дня она сможет приходить! И, наверное, она сможет получать сухой паек, довольно сытный паек, и, конечно, будет отдавать его нам. На этом я успокоилась!

Военная мама, военная, как это странно звучит!

Продолжение читайте: Последняя глава дневника

Источник: Девочка пишет дневник : блокадные записи ленинградской школьницы Саши Семеновой-Тянь-Шанской // Эхо Великой войны. – СПб. : Знание, 2010. – С. 345-360.