Что довелось увидеть за войну

Наконец пришёл тот день, когда где-то далеко за горизонтом послышалась канонада, и с каждым днём она становилась всё ближе и ближе. Фрицы засобирались драпать на запад, и всех невольников-работяг готовились взять с собой. Я уже знал, что таких, как я, наши либо расстреляют, либо, если повезёт, то пошлют в штрафную роту. Если бы кто из русских и захотел остаться – немцы не дали бы всё равно. В последнюю ночь на шахте, около полуночи стал слышен страшный грохот бомбежки. Я даже не сразу понял, что это такое, но кто-то мне объяснил – бомбили Дрезден.

Была ночь, и было зарево на полгоризонта, непрерывное зарево, и оно постоянно мигало от взрывов бомб. Бомбежка так отдавалась в ноги, как будто кто-то молотком бьет из-под земли. Это продолжалось часа три-четыре. Там было две тысячи самолетов. Они шли волнами, закрывая всё небо. Удивительно, что в это время я даже не вспомнил о том, что там же Дрезденская галерея. Я думал только о людях – какой ужас там гореть в этом городе. В эту ночь погибли в огне 250 тысяч жителей Дрездена. Там возникло огневое торнадо, такая буря, что корёжит железо. Кирпичи расплавлялись и стекали на землю, железная арматура горела как дрова.

Наутро у нас стало слышно стрельбу километрах так в 20-ти. Власть немецкая уже вся слиняла из шахтёрского городка, нам пришёл приказ строиться и уходить. В последний момент я как бы замешкался, и мне удалось незаметно улизнуть и спрятаться в надежном месте на подъемнике. Для меня это была единственная надежда когда-нибудь, Бог даст, вернуться домой. Всех остальных из моей команды увели на Запад. Из моего укрытия было видно, как они уходили в лес и потом только иногда мелькали между деревьями… Я всё-таки верил, что мне выпадет штрафбат, а не расстрел.

Шахта опустела, в городке безвластие, в нём остались только гражданские: старики, женщины с детьми, мужчины-инвалиды. На выходе из шахты, как и положено, находилась пивная. Называлась она «Кантина», и шахтеры, бывало по дороге домой, заходили сюда отметиться. Хозяином там был бывший шахтер, которого когда-то завалило, и он сутки лежал под завалом по пояс в воде, пока его не откопали. У него отнялись ноги, на них были надеты железные каркасы, и он в них с трудом, но передвигался. Кроме пенсии, ему отдали в хозяйство этот домик. А официанткой работала у него вдова одного погибшего в забое шахтера. Женщина лет 40, которая продолжала играть роль 20-летней. Она легкой походочкой порхала по залу с кружками пива. В этой пивнушке висела подробная карта Москвы и окрестностей, цветная со всеми деталями, даже здание Художественного института, в котором я когда-то учился, было обозначено. Я часто приходил в эту пивную посидеть, почитать. Просматривая газеты, развивал своё знание немецкого. Однажды я читал там рассказы Васильченко. Кто-то их мне принёс, неведомо, где раздобыв. Oфициантка подходит ко мне и спрашивает:

– А что вы читаете?

– Это рассказы про мою родину, – отвечаю ей на немецком.

– А как называется?

– Под ясными зорями, – сказал я уже на русском

Она попыталась с большим трудом повторить, но не смогла и спрашивает:

– А как это будет по-нашему? – я ей перевёл.

– О май гот, как красиво, – воскликнула она.

Потом, когда власть немецкая съехала, эта женщина осталась, и однажды, я видел, как она принесла табуретку и сняла со стены портрет Гитлера. А я спрашиваю: «Что бы это значило?» Она сошла на пол, повернулась ко мне и сказала: «Разве можно задавать такие нетактичные вопросы?» И потом чуть не плача: «Гитлера надо будет почистить». А я подумал: «Да уж, точно: скоро его крепко почистят». И она бережно унесла куда-то портрет.

Настало время снимать фюрера со всех стен. В эти дни, направляясь однажды из барака в баню, я увидел во дворе шахты знакомого мне конторщика, который нёс портрет Гитлера и держал его на вытянутых руках, как будто от него нестерпимо смердело. Его сын когда-то был первым скрипачом в оперном театре большого города. На русском фронте его убили. Конторщик пришёл к железному мусорному ящику, открыл крышку и стал туда Гитлера засовывать, а тот не влазит. Тогда он с яростью поднял его и об эту железную крышку как хрястнет. Стекло вдребезги, рама лопнула, и он уже по кускам все это засунул в мусор. Потом зашёл в баню и долго мыл руки под умывальником. Когда пришли наши, всех немногих ещё нестарых мужчин сразу же стали задерживать и выискивать среди них фашистских солдат, переодетых в гражданское. Я сам подошёл на улице к первому встречному офицеру и доложил, кто я и что… Тут же меня арестовали и повели на допрос. Хотя я считался «угнанным на работу в Германию», но всё равно я не собирался скрывать и своё короткое пребывание в плену.

По великому стечению обстоятельств, наша контрразведка заняла дом одного шахтёра, которому я как-то давно нарисовал портрет его дочери. Он попросил меня об этом, узнав от кого-то, что я рисую. Я рисовал её по памяти, потому что видел её только один раз, но меня поразила её красота. Портрет получился очень хороший. Она стоит у пианино, опустив руку на клавиши, а за ней открыта половинка окна, и за окном только что прошедшая, удаляющаяся гроза. Такие хмары страшные. Причем у меня пейзаж первый раз не получился. А это было очень важно. Я его вырезал и на отдельной бумажке несколько раз переделывал, пока он не вышел таким, как я хотел. И тогда я его подклеил, и это придало окну особую глубину. Когда шахтёр, его звали Макс, увидел портрет, первое что он сказал: «О май гот! Какое сходство. Как же это так – она же не позировала».

А этот шахтёр был чудак, когда нас по прибытии распределяли, он взял к себе самого молоденького паренька по фамилии Сорока. Тот был круглолицый, румяный, совсем еще мальчик. Макс взял его, не сердился, когда он не успевал насыпать, насыпал сам, если тот отставал. В воскресенье брал Сороку к себе домой, угощал, подружил со своей дочкой и сказал: «Вот придут русские, мы вас повенчаем». Дело в том, что они не понимали, что мы считались изменниками, и нас ждет расстрел. Они нас имели за бедных, попавших в беду людей. Жалели нас, утешали, угощали нас чашкой кофе. Хлеба не могли дать, потому что им самим не хватало. Но кофе был настоящий. Им давали на паек настоящий кофе. Сороку вместе со всеми работягами немцы угнали на Запад, а Макс, когда стало слышно приближение фронта, отправил дочку к родным в Баварию. И вот меня посадили для допроса, именно, в его доме, под её портретом.

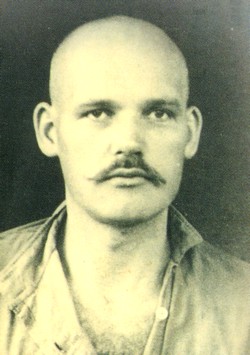

Капитан, который меня допрашивал, не знаю как, наверное, по моему разговору, понял, что я человек образованный, и сказал: «С твоим уровнем тебе прощения нет, и надеяться тебе не на что». У меня в кармане была маленькая записная книжка, в которой страниц 10 были исписаны моими стихами про начало войны. И в ней хранилась фотография сестры Веры (фото жены у меня не было – мы так редко снимались…). Фотография была с узорным обрезом, тогда еще это было редкостью, и капитан подумал, что это немка. И говорит: «Уже и симпатию завел себе?» Я говорю: «Нет, это сестра». Он помолчал, а потом почему-то спрашивает: «А у матери ещё дети есть, кроме тебя и сестры?» Я говорю: «Нет, никого». И было видно, как по его лицу пробежала какая-то тень, будто от облака по небу, было видно, как менялись чувства в его душе, как проносились разные мысли… Я понимал, что в эти секунды решалась моя судьба. Может быть, просто по-человечески он не мог решиться отправить под расстрел брата этой симпатичной девчонки и единственного сына у матери. Может у него самого оставалась где-то сестра… Кончилось тем, что он распорядился отвести меня в подвал «до выяснения». И вскоре опять меня вызвали наверх, капитан вернул мне фотографию Веры, перелистал и отдал записную книжку. Тут вошел какой-то майор и спрашивает: «Кем ты работал?». Говорю: «Откатчиком вагонеток». Майор: «Покажи руки». А у меня мозолей нет, я объясняю ему, что работал в двух рукавицах. Если голыми руками откатывать по тысяче вагонеток в день, у меня бы рук не осталось через два дня. Он: «Врешь, сволочь!». И мне кулаком по шее как врезал, я не ожидал, у меня чуть башка не оторвалась. У него кулак такой здоровенный. Ну, ничего, остался жив. Капитан вызвал ординарца и указал на меня: «Этого тоже забирай».

Я оказался один русский в группе из дюжины немцев, нас вывели за город и всю ночь вели куда-то через лес и просёлками. У меня на шахте сделалась трофическая язва на подъеме правой стопы, наверное, от плохого питания. Она не заживала и все время сочилась. Ботинок натирал её, и чтобы не было так больно работать, я верхнюю часть ботинка вырезал и оставил только полоску вроде ремешка, чтоб как-то держалось. Топтаться возле вагонеток я ещё мог, а когда пошли хорошим ходом, то на втором километре ботинок развалился, я сбросил его и шел уже одна нога босиком. И вот мы шли всю ночь. А был снег со льдом. Скользко, одна нога выше, другая ниже, очень неудобно было идти. Снять второй ботинок мне было жалко, все-таки хоть какая-то теплынь оставалась в левой ноге. Шли мы, шли, уже рассвет, и решили остановиться на пять минут. И старшина, говорит мне, вон смотри, на горке твои ботинки стоят. И действительно я вижу у дороги бугор, и там, на вершине под дубом, как в сказке, стоит пара больших ботинок. Такие же шахтерские из красивой желтой кожи, на деревянной подметке, только что с фабрики. Я их примерил, ну, как на меня шитые. Вот такая сказочная штука произошла, а я сначала подумал, что старшина смеется надо мной. В результате 20-ти километрового марша босиком по снегу рана задубела, и идти дальше уже было намного легче, а потом дня через три она вообще зажила.

Был уже рассвет, когда мы вышли на поворот дороги, где остановилась по какой-то причине колонна медсанбата, вся в красных крестах. Светало, из машин высыпали молодые докторши, медсестры, все в новехонькой военной одежде. У них такие ладные сапожки, красивые юбочки, гимнастерки, какие-то знаки отличия. Мороз еще держался, но, в общем, было тепло. На них уже пилоточки, а не шапки. И вот одна докторица, посмелее других, подошла к нашей группе, наблюдательным взором окинула всех и почему-то обратилась, именно, ко мне, может, подумала, что я ровесник ей: «Ну что фриц? Капут!». Я был в шахтерской брезентовой одежде, на голове каска с крючком для лампы. Меня корчило ответить ей по-немецки, но говорить не хотелось, и дурачиться не хотелось. А наш конвоир, молоденький совсем мальчик, говорит ей: «Этот не немец, он русский и такие, между прочим, стихи сочиняет – закачаешься». Она ошеломленно глянула на меня и сильно смутилась…

Потом мы пошли дальше и пришли в маленький городок. Немцев куда-то увели, а меня доставили в некую высшую инстанцию, где я пробыл целый месяц с другими задержанными. Сначала часовой стоял внутри, и можно было с ним разговаривать, а потом нас причислили к арестованным, и часовой уже стоял снаружи, чтоб мы на него не напали. Как-то вел меня конвоир на очередной допрос. Молодой такой парень, но всякого уже повидавший. Я сколько-то дней не умывался, а на земле еще лежали остатки снега, и я на ходу нагнулся взять снега в пригоршню, чтобы вытереть лицо. А конвоир подумал, что я поднимаю камень, и дал очередь над моей головой. Когда он увидел, что я умываюсь снегом, сказал: «Эх ты, балда, предупредил бы, а то я чуть было не прошил тебя».

Сначала меня допрашивал очень строгий следователь, ничего слышать не хотел: «Все ты врешь!». А потом его куда-то забрали на новую работу, и я попал к другому, который и определил меня к великой моей радости в штрафбат. Это была мечта, золотая, голубая, розовая мечта моей оставшейся жизни. Если бы мне выпал расстрел, умирать от русской пули было бы невыносимо горько и позорно.

Собралась команда таких как я, нас обмундировали и должны были на американских студебеккерах отправить на фронт. Но те чего-то запоздали, и мы остались ночевать в здании бывшей немецкой фронтовой полиции, где-то в лесу при шоссейной дороге. Коротали время, как умели. Я порылся в шкафах и обнаружил прекрасный альбом: «Дрезденская галерея». Полистал, нашёл «Сикстинскую мадонну с ребёнком» Рафаэля, пока разглядывал альбом, подошел один парень, потом второй, третий… Собралось несколько человек, и я им говорю: «Давайте, чтобы не смотреть молча, я вам расскажу что-нибудь про некоторые картины». А один спрашивает: «Может лучше не трогать эту книгу, там, может быть, про Гитлера что-то есть?» Я говорю: «Про Гитлера тогда ничего не знали, это было сотни лет назад». Тогда все успокоились, и я стал им рассказывать, что знал. Утром выяснилось, что машины за нами не приедут, а нас повезут на лошадях. Какой-то обозик маленький, который возит раненых из одного госпиталя в другой. Их сортируют – кого можно, лечат на передовой, а кого-то везут дальше. Этот обоз ехал в сторону фронта, на передовую за ранеными, и нам туда же. И вот мы ехали, ехали и вдруг видим пригорок, усыпанный мертвыми фрицами. А один солдат лежал очень странно. Он лежал на спине, руки торчали вверх, кулаки сжаты. Как будто он лежа читал газету, и её ветром унесло, а он заснул, и так остались руки без газеты.

Шоссе в этом месте круто спускается вниз в овраг, потом вдалеке опять поднимается. Овраг зарос редколесьем, и вдруг мы видим сквозь деревья, что по дну оврага с востока на запад идут один за другим фрицы с пулеметами и автоматами. Мелькают среди зелени, то каску видно, то колени, то пулемет. Смотрю, наши лошадки ушами зашевелили и настрополились. Мы замерли. Пришлось дать немцам уйти, завяжись перестрелка, они бы из пулемётов нас вмиг перестреляли. Возница сказал, что это недобитые немцы выбираются из окружения. А про мёртвых фрицев, что на пригорке лежали, где один газету читал, он рассказал, что накануне, ехал такой же обоз, как наш, только он вёз раненых с передовой, и такие же отступавшие немцы решили этот обоз расколошматить. Заняли позицию на пригорке и, конечно, перестреляли бы всех. Но так случилось, что в это время ехала машина наших автоматчиков. Они рванули с двойной скоростью и прямо из кузова сразу выкосили всех этих немцев, те и опомниться не успели. Когда наши лошадки перестали шевелить ушами, и стало ясно, что фрицы ушли довольно далеко, мы спустились в овраг. Очень неприятное было чувство, когда мы проезжали там, где только что проходили немцы. Так мы доехали до фронтовой линии и дальше должны были идти пешком.

По прибытии в часть я нашёл командира своей штрафной роты, и тот вместе с замполитом провели со мной собеседование, но на самом деле это был очередной допрос. Спрашивал меня только замполит, а командир роты капитан Иванов не проронил ни слова. Раньше капитан воевал в Крыму в морской пехоте. В одном из боёв свалило опору высоковольтной передачи, и его ударило током. Капитана закопали в землю, потом как-то откачали, но признали негодным для службы в армии. Где-то среди высокого начальства он отыскал бывшего товарища по школе и с его помощью добился разрешения командовать штрафной ротой. Лицом он был похож на добродушного льва, а его крепкие руки были, как львиные лапы. Но интересная вещь – после чуть ли не смертельного удара током, он потерял способность бояться, он совершенно не волновался и совершенно ничего не страшился. Подходит бой, он остается совершенно спокойным, не теряет головы. Такой вот феномен, как будто специально для штрафной роты. Его несколько раз хотели повысить в звании, но всякий раз он отказывался, считал звание капитана самым почетным. Под гимнастеркой он носил полосатую тельняшку морского пехотинца.

На участке фронта, где расположилась наша рота, напротив нас, был маленький городок, и там засели в развалинах фабрики немецкие снайперы. Стоило нам двинуться по траншее, и фрицы тут же палили из этих развалин. Ходить, согнувшись в три погибели, было противно, а чуть только выпрямишься, сразу же – «вж», «вж», и видно, как над бруствером земля взлетает под пулями и комья сыплются нам на сапоги. Мы едва успевали пригнуться. По ночам пускали осветительные ракеты и с нашей стороны, и с немецкой. Это производило фантастическое впечатление. Потому что свет у них какой-то мертвенный. Когда она взлетает наверх, а потом зависает и начинает падать, она оттуда как будто смотрит на тебя, а ты смотришь на нее. И свет такой дрожащий, похожий на кино первых лет, когда камеру крутили вручную, и на экране всё дергалось и мигало, но жуткое любопытство подгоняло нас смотреть тогда эти первые фильмы. И вот теперь сигнальные ракеты так же странно мигали, падали и угасали. Об этом даже есть в песне «На безымянной высоте» у Матусовского: «Светилась, падая, ракета, как догоревшая звезда. Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда…» – действительно магическое зрелище.

Этот городок наши пытались поначалу взять танками. Но это было непостижимое головотяпство: танки в маленьком городе неповоротливы, зажаты со всех сторон домами, а дома набиты фрицами. Из полуподвальных окон немцы сожгли противотанковыми фугасами весь наш дивизион. Сожгли все танки, а танкистов, кто сумел выбраться, перестреляли. Второй раз решили танки не посылать. Наша штрафная рота входила в состав резерва Главнокомандующего. Такие роты бросали то на штурм, то в какие-нибудь прорывы, и вот нас послали вместо танков брать этот городок. Но сначала провели артподготовку, чтобы разгромить дома, в которых укрепились немцы. Артподготовка – это никакая не пальба, она звучит так, как будто на органе нажали нижний бас, тот, что играют ногами. И так битый час, ровный басовый звук. Отбушевала наша артподготовка, и от городка остались одни развалины, но немцы продолжали за них цепляться. Перед атакой капитан снял китель, одел автомат на грудь. Он всегда шел первым в атаку, а потом на каком-то определенном расстоянии становился в цепь наравне с солдатами. И мы выбили немцев из этого городка. Это был мой первый настоящий бой. Было почти не страшно, может быть потому, что не было сильного желания жить.

Когда на шахте меня арестовали, я больше всего боялся, что приговорят к расстрелу, и я с позором погибну от русской пули. Поэтому я мечтал попасть в штрафбат, чтобы умереть в бою. Пусть бы меня убила немецкая пуля, но только не своя. Вернуться же домой хоть когда-нибудь казалось совершенно несбыточным, возможно, поэтому и не было особого страха. В бою за этот городок не обошлось без погибших и раненых. Меня послали с подводой отвезти раненых в санчасть. Госпитальные палатки стояли в глубоком овраге, заросшем лесом. Там собралось человек 60 раненых, ждущих своей очереди. У всех текущие кровью бинты, все терпят муку страшную.

В это время вышел на перекур хирург, видать, всю ночь простоял у стола. Лет под 30. Уже мастеровитый, свое дело знающий. За ним вышли две сестры и две ассистентки. От шоссе съехала в овраг ещё одна подвода, на ней сидело три человека. Средний из них, похоже, что раненый, сходит на землю, двое пытаются взять его под руки, но он их отталкивает и идет сам. Те стоят выжидательно. А это все происходит в тумане, с горы спустился в овраг туман, белый, как молоко и такой холодный, что даже в сапогах кажется, что идешь вброд через речку. Доктор достает коробку «Казбека», берёт в зубы папиросу, достает спички. Этот раненый приближается, без пилотки, кудрявый, кажется, что у него рыжая борода, и вдруг сквозь туман проясняется, что это не борода, а кровь. У солдата от лица остался только лоб и глаза, красивые голубые глаза, а ниже глаз всё было оторвано, лицо, шея, всё вниз была сплошная кровавая рана. И в таком виде он оставался в сознании и дошел от подводы сюда. Сестрички бегом кинулись к нему, взяли под руки, повели. А он, когда их увидел, сделал такой жест, будто взял стакан, показал, что он хочет пить. А ему пить нечем! Хирург сильнее других, ощутив, какой это анатомический ужас, неожиданно упал, потеряв сознание. Ассистентки подхватили его на лету, папироса выпала, он так и не успел прикурить, рассыпалась коробка «Казбека». Этот случай стал самым страшным, из того, что довелось мне увидеть за всю войну, и я не знаю, почему я не сошел с ума, увидев все это. А раненый, когда сестрички посадили его в кресло и зачем-то побежали, взял с тумбочки девичье зеркальце, глянул в него и умер от разрыва сердца. Фельдшерицы прибежали, а он уже был мертвый. Вот такой ужас.

Когда мы вошли в Чехословакию, наша рота остановились у подножия Судетских гор. Кулисы гор расположились таким образом, что эхо от каждого выстрела перекатывалось в горах раз 10, и при этом в определенном ритме, так как расстояние между горами было разное. И так получалось, что эхо доносились в ритме аллегретто из 7-й симфонии Бетховена. Это производило такое мистическое впечатление, как будто русский солдат играет на ксилофонах Судетских гор. Я был настолько заворожён, что хотя и смертельно устал в тот день, но все равно долго не мог уснуть ночью. Наши войска продвигались всё ближе к Берлину.

Я прочитал в каких-то мемуарах, что против Берлина было выставлено 150 тысяч стволов и что наш участок был очень важный. Было три важных участка: Берлинский, Сандамирский и наш (уже забыл, как этот город назывался). И вот моя рота оказалась в пригороде небольшого городка Пенциг. За спиной у нас лес, а впереди за нейтралкой, на небольшом расстоянии от линии фронта немцы соорудили на холме крепчайшие пулемётные гнёзда – брёвна в три наката и бетон. А у подножия холма они заложили минные поля. Попробуй сунуться туда пехотой, ни от кого ничего не останется. Но почему-то было решено артподготовку не проводить. Наша рота получила приказ штурмовать ночью эту высоту. Командир собрал нас на опушке леса и произнёс напутственное слово: «Завтра 19 апреля. До конца войны не больше 2-3 недель, вы должны понимать, что надо дожить до победы. Не будьте разинями, смотрите в оба, потому что ваши головы нужны не в кустах, а на Родине». Нас в роте было 120 человек. Меня капитан Иванов почему-то очень уважал, и, обходя стрелковую линию, два километра нашей обороны в 6 утра и в 12 ночи, он каждый раз здоровался со мной за руку, как со своим хорошим знакомым.

Мы снялись в полночь и двинулись через нейтральную полосу. Я как-то раньше не представлял себе, насколько трудно по ней идти. Вся земля была изрыта взрывами снарядов и мин, переворочена танками. Идешь, и вот только что было высоко, но вдруг проваливаешься по колено, только нащупаешь, что вроде бы низко, — бац! — опять высоко, еле ногой перешагнешь. Часа через два уже никакая воля не участвовала в том, что мы шли. Наши тела шли сами по себе, а душа витала невесть где. Ни луны, ни звезд – полный мрак. Но это давало возможность продвигаться незаметно. На наше счастье в эту ночь не запускали осветительных ракет. И так мы шли, Бог знает сколько, когда вдруг команда: «Ложись!» За секунду до этого был слышен артиллерийский залп, черт знает откуда. Только мы легли, засвистели мины: громче, громче, громче и взорвались позади, в метрах 30. И вот что интересно: пролетая над нами, они брали так называемый уменьшенный септаккорд: Си–Ре–Фа–Ля бемоль. Снижаясь синхронно и меняя высоту, они как будто играли на скрипке хроматическую гамму. Потом был второй залп.

Я лежал, упираясь в землю козырьком каски, и вдыхал запах почвы. Как чудесно она пахла начинающейся весной. Эта плодородная, паханая земля, в которой что-то росло и будет расти еще тысячу лет после нас. Я даже слышал ароматы тех будущих цветов. Как прекрасна земля! Как прекрасна жизнь! И вдруг я провалился в сон, спокойный ангельский сон. Ну, сколько я мог спать? Минут 10. Я не слышал очередных залпов – их, наверное, было штук пять, не меньше. А перед этим я вообще трое суток не спал и выспался, как за целую ночь. Вдруг опять залп, свист мин всё ближе и ближе, и они рвутся где-то совсем рядом. Взрывная волна шарахнула с такой силой, что контузило нашего капитана. Он оглох, а осколком пробило ему руку. Старший лейтенант сразу скомандовал: «Шесть человек – плащ-палатку!». Подняли командира, хотели тащить в лазарет, а он: «Да вы что! Этому не бывать. Где рота, там буду и я». Как-то перебинтовали ему руку (ранение было не очень сильное), остановили кровь. Он говорит: «Ну что, ребята? Наше дело солдатское – надо идти вперед». И мы пошли. Полный мрак. А еще от минных разрывов в воздухе висит туча взрывной пыли, и она не оседает, а раскаленная плавает в воздухе. Вскоре мы поняли, что оглохший капитан командовать не может, и это для всех был тяжелейший удар. Его заместителя по строевой убило, лейтенанты растерялись: вдруг при живом командире что-то не так сделаешь, и что потом будет. Вообще при живом командире командовать не разрешается. Если он убит, то можно взять что-то на себя, а он живой, но не может командовать. И ни туда, и ни сюда.

Пересекая нейтралку, мы несколько раз меняли направление и постепенно приблизились к минным заграждениям. Мы вышли в полночь, а до края минного поля добрались перед рассветом, часа в 4 утра. И было ощущение какого-то мистического ужаса, ни на что не похожего, как будто мы перешли куда-то на тот свет: кромешный мрак, ничего нет, ничего не понятно, и неизвестно, что делать. Немцы, вероятно, под утро задремали. Мы залегли один от другого на расстоянии вытянутых рук, растянулись на километр. И не знаешь, что делать дальше, никто ничего не командует.

Продолжение следует.

Читайте другие части воспоминаний: Г.А.Гурьева

Воспоминания переданы для публикации

родственниками автора